2018年08月05日

沖縄人類史の「空白の時代」はどうなっているのか?

T.Rex「写真は、本文と関係ありません、ガウガウ」

沖縄人類史における最大の謎といえば、「約1万年間の空白」の存在です。

沖縄では、2万2千年前の港川人の時代から、8千~7千年前頃に沖縄最古の土器

が出現するまでの間、人骨や遺物が発見されない「約1万年間の空白の時代」があり

ます。

このため、港川人がそれ以降の人々に連続したのか、断絶したのか研究者間で議論されています。

「サキタリ洞とその隣人たち」(新星出版)では、この「約1万年間の空白」

(p16【サキタリ洞遺跡関係年表】)をテーマの一つにしています。

港川人は絶滅したのか?、それとも私たちにつながっているのか?、「約1万年間

の空白」が、今どうなっているのかは、「サキタリ洞とその隣人たち」をご一読ください。

ジュンク堂書店など県内有名書店で発売中! 続きを読む

2018年07月20日

サクサク読めて、ディープな沖縄に出会えます

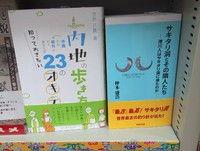

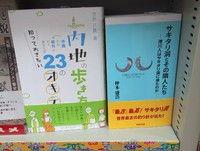

手帳サイズで、サクサク読めます。

「ディープな沖縄」に会いに行きましょうしょう。

右上「サキタリ洞とその隣人たち」

琉大生協の「沖縄本 集めて・・・・」コーナーのセンターに置かれています。

(感謝です)

「サキタリ洞とその隣人たち」のあとがきで、少し触れている「3万年前の航海徹底再現プロジェクト」が、先週NHKの番組で紹介されました。

この航海実験は、「祖先達が、どのようにして大海を越えて沖縄の島々に渡ってきたのか、この謎に迫る。」ためのものであり、大きな関心を集めました。

2年前には、草船2隻で与那国―西表島間の直線距離約75キロを木製の櫂による航海でしたが、潮の流れに恵まれず、途中からは、伴走船に曳航され西表島に到着と、残念な結果となりました。草船、竹筏船での実験を踏まえて来年、台湾ー与那国間の黒潮を丸木舟を使って横断する航海実験が予定されています。応援しましょう!

続きを読む

2018年07月14日

売上2位! サキタリ洞とその隣人たち

売上 2位!サキタリ洞とその隣人たち (サキタリ洞部門 自分調べ)(笑)

新刊・話題書の棚で感謝です。 ジ ュンク堂(那覇店)

棚の後ろに回ってみると、「南島考古入門」と「沖縄人はどこから来たか」の間で、恐縮です。ジュンク堂(那覇店)

「沖縄骨語り」の隣で光栄です。 球陽堂(那覇メインプレス店)

棚のほぼベストポジション(オススメの隣の隣)に感激です。宮脇書店(経塚シティー)

「沖縄骨語り」の隣で身に余る光栄です。リブロリウボウBC店

これから、ほかの書店に偵察にいきます。わかるよね~

新刊・話題書の棚で感謝です。 ジ ュンク堂(那覇店)

棚の後ろに回ってみると、「南島考古入門」と「沖縄人はどこから来たか」の間で、恐縮です。ジュンク堂(那覇店)

「沖縄骨語り」の隣で光栄です。 球陽堂(那覇メインプレス店)

棚のほぼベストポジション(オススメの隣の隣)に感激です。宮脇書店(経塚シティー)

「沖縄骨語り」の隣で身に余る光栄です。リブロリウボウBC店

これから、ほかの書店に偵察にいきます。わかるよね~

2018年07月07日

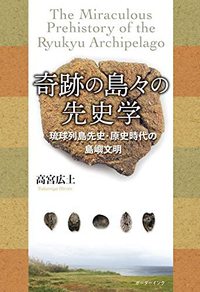

サキタリ洞とその隣人たち

沈黙を破り、ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たち」になりました。

新星出版600円+税(チープで、ディープです。)

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年度

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

そのサキタリ洞のすぐ隣には、港川人がいたが、なぜか絶滅した

詳しくは、本書をお読みいただきたい。

最後までお読みの方には、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただきます。

お楽しみに!

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中!ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。

新星出版600円+税(チープで、ディープです。)

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年度

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

そのサキタリ洞のすぐ隣には、港川人がいたが、なぜか絶滅した

詳しくは、本書をお読みいただきたい。

最後までお読みの方には、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただきます。

お楽しみに!

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中!ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。2017年08月05日

もっとも基礎的なことがもっとも役に立つ

【辻和希(琉球大学農学部教授 辻瑞樹)編集、海游舎】

まだ、目次しか見てないが、沖縄大学・琉球大学編がないので追補版をかくことにした。

沖縄大学編 ニセ学生は、僕だけではなかった

伊藤先生は、63歳(1993)~68歳(1998)までの5年間、沖縄大学で教鞭をとられていた。

当時、私は正式な手続きはとらずに、半学期、聴講した。(沖縄大学の関係者の皆様ごめんなさい。時効です。)

伊藤先生には、電話で聴講の許可をもらうため、職場と年齢を伝えたところ、

総合事務局の職員も聴講しているとの話が返ってきた。

講義では微積分を理解していなければついていけないこともあり、自分たちニセ学生以外は文系の学生であったはずなで、どれだけの学生が数学モデルを理解していたか気になっていたが、伊藤先生のゼミの学生が国立大学の理系の大学院に進学したという話を聞いた記憶がある。

先生の講義は、週一コマの夜間であったが、毎週楽しみにその日を待っていた。先生の講義や著作「動物の社会 社会生物学・行動生態学入門」の影響で「性淘汰」や「精子競争」に対する私の関心はより高まっていった。(よろしければ下のタグの精子競争をクリックしてください)

講義のプリントを見返すことはありませんが、20年以上たった今も大切に保管している。

平成10年2月12日、沖大退職記念・最終講義 「生物多様性についてー沖縄の自然保護とも関連してー」を聴講後、伊藤先生の本にサインを頂いた。

結局、これが先生の話を聞ける最後の日となった。この日からにニセ学生も姿を消した。

琉球大学編 「先生方、お食事の準備ができました」

この本の表紙の絵を見てだれも気付くことが、本文には書かれていないようだ。

伊藤先生の手は、異常に長い。先生曰く、「私の手は長い、国内の市販のワイシャツでは、袖が短いのであわない。それで、外国に行ったときにワイシャツをまとめ買いする・・・・。」

ここから本題に入る。

伊藤先生と私と友人の佐々木健志さん(伊藤先生の孫弟子とは実は知らなかった、琉大風樹館の学芸員、最近マスコミへの出演も多い。風樹館の後ろのビオトープは人気・・・・。)

この3人で、琉大の与那演習林を宿にして、ヤンバルクイナを見に行ったことが

あった。

暗くなってから、演習林から、さらに北に車を走らせた。 辺野喜ダム周辺の道路

のそばだったと思う。

佐々木さんが知っている、ヤンバルクイナの寝床のポイントの一つだったようだ。

佐々木さんが懐中電灯で照らすと、地面と平行走っている枝木に、ヤンバルクイナがじっととまっている。こんな道路のすぐそばの木に。

ヤンバルクイナに先生と自分の懐中電灯の明かりを重ねると、ヤンバルクイナは鮮やかな朱色の嘴、白と黒のコントラスで胸を覆い、朱色の脚はしっかりと枝を捉えている。

伊藤先生が「世界で一番美しい鳥だと思う。」とおっしゃたのを記憶いている。

だが、ヤンバルクイナより驚かされたのは、翌朝だった。

その日の夜は、演習林の食堂でお酒で盛り上がったと思うが、よく覚えていない。

伊藤先生は、一階の部屋で、私と佐々木さんは2階の部屋で寝たのは確かだ。

翌朝、2階の部屋の電話がなった。「おはようございます。伊藤です。先生方、お食事の準備ができました。」

二人とも慌てて、一階食堂に集合。おいしく朝食をいただいた。伊藤先生に、朝食

を作ってもらって起こされるなんて罰当たりなことだが、決して忘れらえない思い出である。

※あくまで、個人の記憶である。

2017年07月17日

ホモ・サピエンスの誕生と拡散

書店で見つけ、書名「ホモ・サピエンスの誕生と拡散」と篠田謙一の名前で、即、買うことにした。

「日本列島は人類にとって一つのゴールだった」

日本列島はアジアの東端に位置し、そこら先へは、太平洋が邪魔して行けない。

「アフリカを出発した人類は枝分かれするようにしてさまざまなルートをたどりながら世界に広がり、そして日本列島で一つになった。」

シベリア・朝鮮半島・台湾のコースから日本列島にたどり着いた旧石器人が、融合

して縄文人になった。縄文人は、どこからか来たのではなく「縄文人は、日本で生まれた」わけです。

目からうろこのような気がした。でも、ふと思い出したのが、片山一道の著書「骨が語る日本人の歴史」中の一節、「縄文人は、どこからも来なかった、日本列島で生

れた」だった。

そのページの余白に、自分のメモで「ウチンナンチュはどこからも、来なかった、

彼らは琉球諸島で生まれた。」(目からうろこ)とある。

ムムム、二度目の目からうろこだった。

2017年05月21日

やはり墓だった!白保竿根田原洞穴遺跡

「国内初の旧石器墓地」、「港川人より大柄」の新聞報道を目にした人もいるでしょう。

石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡から発見された、1から4号の人骨が、沖縄県立埋蔵文化財センターで5月28日(日)まで展示されています。

写真を掲載できないのが残念ですが、「2万7千年前の白保4号人骨(成人・男性)

は、白保竿根田原洞穴遺跡が葬送の場だったことを決定づけた人骨です。

全身分がまとまって発見され、骨は全体として解剖学的位置関係を保っていたこと

から、地下に埋めない葬法(風葬)であると考えられる。

両手・両足を強く屈曲させた仰向けの姿勢だったこともわかっている。」そうです。

また、白保4号人骨の推定身長は165.2㎝で旧石器人としては大柄です。(港川人1号(男性)の推定身長は153㎝)

白保2号人骨(成人・男性)には、常習的に水に関わる生活をする人に多く見られる外耳道骨腫が会場でも確認できます。港川人4号(女性)にもこの外耳道骨腫があることが分かっています。

白保竿根田原洞穴人の実物の骨格がみられる機会は、これから多くはないと思いま

す。

今すぐ、見に行こう。入場無料。 白保竿根田原洞穴遺跡 1~4号人骨 緊急公開!

【沖縄県立埋蔵文化財センター】

追 伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞(南城市、玉泉洞の道向い)のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たちー港川人はサキタリ洞に来たのかー」になりました。

(「やはり墓だった!!」は、p83に収録しています。)

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。

新星出版 600円(チープで、ディープです。)

石垣島の白保竿根田原洞穴遺跡から発見された、1から4号の人骨が、沖縄県立埋蔵文化財センターで5月28日(日)まで展示されています。

写真を掲載できないのが残念ですが、「2万7千年前の白保4号人骨(成人・男性)

は、白保竿根田原洞穴遺跡が葬送の場だったことを決定づけた人骨です。

全身分がまとまって発見され、骨は全体として解剖学的位置関係を保っていたこと

から、地下に埋めない葬法(風葬)であると考えられる。

両手・両足を強く屈曲させた仰向けの姿勢だったこともわかっている。」そうです。

また、白保4号人骨の推定身長は165.2㎝で旧石器人としては大柄です。(港川人1号(男性)の推定身長は153㎝)

白保2号人骨(成人・男性)には、常習的に水に関わる生活をする人に多く見られる外耳道骨腫が会場でも確認できます。港川人4号(女性)にもこの外耳道骨腫があることが分かっています。

白保竿根田原洞穴人の実物の骨格がみられる機会は、これから多くはないと思いま

す。

今すぐ、見に行こう。入場無料。 白保竿根田原洞穴遺跡 1~4号人骨 緊急公開!

【沖縄県立埋蔵文化財センター】

追 伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞(南城市、玉泉洞の道向い)のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たちー港川人はサキタリ洞に来たのかー」になりました。

(「やはり墓だった!!」は、p83に収録しています。)

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。新星出版 600円(チープで、ディープです。)

2016年12月19日

発掘調査見学会ーサキタリ洞遺跡

【説明する沖縄県立博物館・美術館の藤田さん】

世界最古の釣針が発見された発掘現場を見たい人達が、沢山集まった。

平成28年12月18日(日)のガンガラー谷のサキタリ洞遺跡。

モクズガニとカワニナは、約1万年前の地層から約3.5万年前の地層で見つかってい

る。

世界最古の釣針は、写真左下の二つの土嚢のうち下の土嚢に覆われた箇所(約2.3万年前の地層)から見つかった。

【焦げたモクズガニのハサミとカワニナ】

2万年間、秋になるとモクズガ二やカワニナを獲るために古代人がサキタリ洞を利用していた証拠の一つだという。

【約2.3万年前の世界最古の釣針(レプリカ)】

この釣針で、主に川でオオウナギを釣っていたと考えられている。オオウナギの骨も

多く見つかっているのだ。

虹色に輝く本物の釣針(例えでなく本当に輝いている?)は、沖縄県立博物館・美術

館博物館特別展「港川人の時代とその後」でご覧下さい。(2017.1.15まで

開催)

特別展では、港川人復元模型の胸元や「サキタリ洞むかしばなし」も見逃さないで。

【サキタリ洞むかしばなし】

プチ「ラスコー洞窟」体験もできます。

しかも、特別展のチケットで常設展も観られるのでお得です。

なお、洞窟壁画に関心のある方は、下のタグ「芸術」をクリックしてください。

追 伸

サキタリ洞(南城市、玉泉洞の道向い)から教科書に載るような発見が相次いでいま

す。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

国内最古の「赤い顔料で着色されたビーズ」確認 2021年

サキタリ洞への関心が再び高まっています。関心のある方は、ぜひ「サキタリ洞とその隣人たちー港川人はサキタリ洞に来たのかー」お読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(1、2階)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中!ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。新星出版 600円+税(チープで、ディープです。)

続きを読む

2016年10月14日

2016年10月10日

GO 護佐丸歴史資料館へ

【護佐丸歴史資料館】

自分が護佐丸の子孫だと思っているウチナンチュは多いと思う。

職場にもいた。

名前の最初に「盛」の字が付いているのがその証と言う。

実は、自分もその一人。(母親からの話しなので本気にしていなかったが・・・・)

そんなこともあり、5月30日の護佐丸歴史資料館の開館を知ったとき、すぐに行きたいと思ったが、今日(10/8)になってしまった。

館内の展示に、「護佐丸の子孫は、現在では十万余も数えるといわれている」とあった。

十万人もいたら、自分を含め護佐丸の子孫と思っている人が、周りにいてもおかしくないと納得してしまった。

これから、自分は護佐丸の子孫と自信を持って名乗ろうと思っている方は、まずは,護佐丸歴史資料館を訪ねてほしい。

館内で展示されている「護佐丸伝」(新垣正雄著)p392に、護佐丸門中の家名の

一覧があるので、自分の家名が載っているか確かめるのも楽しい(我が家の家名は幸いありました)。

やがて17時、閉館時間を知らせるアナウンスが聞こえた。

まだ明るく近くなので、護佐丸の墓に向かうことにした。

だが、途中「大山盛保誕生之地」の碑を見つけ、車を降りた。大山盛保は、中城村

(現在北中城村)出身で港川人発見者として知られている。大山も護佐丸の子孫であり、そのことに誇りをもっていたようだ。

【大山盛保誕生之地の碑】

大山盛保については、詳しくは下のタグの大山盛保をクリック!

そこから、中城城趾を横目に車で2〜3分のところに、護佐丸の墓への登り口があった。

【墓への登り口】

【墓への階段】

階段は新しい。『護佐丸公530年祭記念 昭和62年11月』とある。

【墓の門番のようなフクギ】

階段を登りきると、左右のフクギの出迎えがある。

【護佐丸の墓】

県内最古の亀甲墓といわれている。

護佐丸の墓に着くと、小雨がぱらついが、直ぐに止んだ。

写真を撮って、墓に手を合わせた後、階段を下りながら、島陰?が近くに見えた。

十万人余の護佐丸のご子孫の皆様、「護佐丸歴史資料館」→「中城城趾」→「護佐丸の墓」の『護佐丸ミニツアー』に出かけてみませんか。もちろん各自で!

続きを読む

2016年09月29日

世界最古の釣針が出た!サキタリ洞

【2万3千年前の世界最古の釣り針】 アメリカ国立科学アカデミー紀要(PNAS)オンライン版(写真一部加工)

釣り針の大きさは約1.4㎝。ニシキウズ科の巻貝の底部を割り、先端が徐々に細

くなるようにとがらせており、砂岩で磨かれているようだ。

【サキタリ洞の入口】

ケイブカフェでジャズを聴きながら、世界最古の釣り針が出土した発掘調査区1が眺められる。

【世界最古の釣り針が出土した発掘調査区1】

ちょっと見上げてみると、鍾乳石が・・・。ここから先は、ガイドツァーに参加してみて。

【世界最古の釣り針が出土した発掘調査区1】

サキタリ洞は、巨大タイムカプセル。

今度は、2万3千年前の世界最古の釣り針が出た。

この世界最古の釣り針の発見の意義はいくつか上げられているが、次のことに注目

したい。

「旧石器時代において、沖縄本島のような小さな島には、食料となる陸の動物資源が乏しいため、旧石器人は長期間存続することはできなかったとする説が否定され、釣り針を使った漁労生活などにより3万5千年から1万4千年の約2万年間、旧石器人は存続したことが証明された。」

沖縄の旧石器人は、釣りでも生活の糧を得ていたのだ。

港川人は、沖縄本島のような小さな島では、食料となる陸の動物資源が乏しいため、長期間存続することはできなかったとする「港川人絶滅説」の提唱者である鹿児島大学の高宮広土に、この釣り針発見へのコメントが聴きたいところだ。

しかし、高宮は自身の著書「島の先史学」(2005)において「私は今回発表した仮説を今後『証明』するために仕事をするのではなく、否定されるために続けたいと思います。勇気のいることですが、提唱した仮説は否定されてもかまいませんし、むしろ否定されることを望みます。沖縄先史学のプラスになるのですから」と述べている。

追 伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞(南城市、玉泉洞の道向い)のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たちー港川人はサキタリ洞に来たのかー」になりました。

(「世界最古の釣針が出た!」は、p31に収録しています。)

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

クリックしてください。

クリックしてください。新星出版 600円(チープで、ディープです。)

続きを読む

2016年08月25日

中城御殿の井戸に謎の鏡?

【中城御殿の井戸の「謎の鏡」に写り込んだカメラマン、その後ろには、龍譚池にかかる鯉のぼりが泳ぐ】

【復元された中城御殿跡の井戸】写真の中の「中城御殿の井戸の謎の鏡」がわかる?

「中城御殿に4つあった井戸の1つで他の井戸と同様に信仰の対象となっていました。

戦後も使用されていました。

平成4年の発掘調査開始直後はコンクリート製の円筒が地上に現れている状態でした。

石灰岩の敷きつめられた井戸の床面が特徴的で、床の径330㎝、井戸穴の径50㎝、床面から389㎝の深さがあります。

床面は中央部から外側にかけて勾配を設け、床面外側をめぐる幅17㎝深さ5㎝の溝にこぼれた水が流れ込むように作られています。

平成27年度の歩道拡幅に伴う調査により、この特殊な構造から現地に保存することになりました。」(中城御殿の井戸の説明版から)

【中城御殿跡の外観:写真右下に井戸が見える】沖縄県立博物館もここにあった。

かつて、龍譚池と通りを挟んで、沖縄県立博物館があった。

私も数十年前、この博物館で博物館実習を受けた一人である。

この博物館は、中城御殿跡地に建設されていたが、平成19年におもろまちに移転され、平成21年に解体されるまであった。

博物館移転後、中城御殿の復元のための発掘調査が進められてきた。

ところで、なぜ、中城御殿といいう名称なのか。それは、中城御殿は、琉球国の世士(王子)の住居跡で、世子が中城を領地としていたため中城御殿といわれた。

詳しくは、「2016 発掘調査速報展」(沖縄県立埋蔵文化財センター)が、9月

4日(日)まで開催され、最新の中城御殿の発掘状況が展示されているので、

ご覧下さい。首里高生は、ぜひ!

続きを読む

2016年07月18日

草船で与那国・西表間航海 達成!?

読売新聞7月18日(月)13時18分配信によると、「日本人の祖先による3万年前の航海

の再現を試みた国立科学博物館などのチームの草舟2隻が18日午前11時ごろ、

沖縄県の西表(いりおもて)島の浜辺に到着した。」

NHKのテレビのインタビューでは、潮の流れが予想以上に激しく、半分以上、草船で

の航海はできず、悔しさをにじませていた。さらに、3万年前の航海の謎が深まったと

のことだった。

ともあれ、漕ぎ手の皆様、無事に航海を終えられて、お疲れ様でした。

この経験が、来年7月の台湾から与那国までの航海に生かされることを期待しており

ます。

【3万年前の航海 徹底再現プロジェクト】 船員番号Aー295

←多くの人に見ていただきたいので、応援クリックをお願いします。

←多くの人に見ていただきたいので、応援クリックをお願いします。

の再現を試みた国立科学博物館などのチームの草舟2隻が18日午前11時ごろ、

沖縄県の西表(いりおもて)島の浜辺に到着した。」

NHKのテレビのインタビューでは、潮の流れが予想以上に激しく、半分以上、草船で

の航海はできず、悔しさをにじませていた。さらに、3万年前の航海の謎が深まったと

のことだった。

ともあれ、漕ぎ手の皆様、無事に航海を終えられて、お疲れ様でした。

この経験が、来年7月の台湾から与那国までの航海に生かされることを期待しており

ます。

【3万年前の航海 徹底再現プロジェクト】 船員番号Aー295

2016年07月09日

首里城の曲線美を探せ!

【首里城の城壁】見事な曲線美

【正面からの円覚寺の山門前の石階段】 直線にしか見えない石階段

【横からの円覚寺の山門前の石階段】 曲線の石階段になっているのがわかる

首里城の城壁の曲線の美しさは、よく知られている。

一方、首里城から沖縄県立芸術大学に下って行く途中にある円覚寺の山門前の石階段

は、正面から見ると直線だが、横から見ると曲線階段になっている。

残念ながら、この曲線階段は、ほとんど見逃されている。

実は、安里 進(現在沖縄県立芸術大学附属研究所客員研究員)のある公演の前説で、曲線階段の存在を初めて知った。

他にも、首里城やその周辺には、隠れた曲線美があるはずだ、探してみよう。

2016年06月27日

首里城正殿は巨大琉球漆器!

【首里城正殿】

「首里城正殿は、巨大琉球漆器だ!」

このシンポジウムでの講話で、一番印象に残った言葉だ。

首里城正殿を見事に表現していると感じた。

1992年当時、復元された首里城正殿の外壁は、漆塗装されていたが、紫外線の強い沖縄に適した琉球の伝統技法でなく、本土仕様だった。そのため、塗装が脱落、剥離した。

それを防ぐため、2006年から始まった首里城正殿の新た漆塗装は、琉球王国時代の琉球漆工の技法によって始まった。

この技法は、琉球王府の漆塗りなどを担当した「貝摺奉行所」の「貝摺奉行所文書」を参考にしたと言う。

つまり、現在の首里城正殿は、琉球漆工の基本行程で塗り直した、巨大な琉球漆器だ。

今回のシンポジウムで、首里城正殿が、桐油(きりあぶら:アブラギリの種子からとった

乾性油)と弁柄(べんがら:顔料の一種で朱い色を発色)を混ぜた塗料で塗られていること、塗装行程が27工程もあることを知ることができた。

今度から、首里城正殿の見方が変わってくるに違いない。

【首里城構造物の漆塗装に関するシンポジウム平成28年5月22日(日) 主催:一般財団法人沖縄美らしま財団】

追 伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞(南城市、玉泉洞の道向い)のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たちー港川人はサキタリ洞に来たのかー」になりました。

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

新星出版 600円(チープで、ディープです。)

2016年05月15日

琉球古来のセメント用材 サントゥー

【右上が首里城、龍譚池前(首里城の遠景スポット)から首里高校前まで続く、サントゥーで舗装された道路】

【龍譚通りの道路の色の変わる境目を拡大】 左がサントゥー、右はアスファルト

龍譚池の前に首里城の遠景スポット(特に夜景)がある。

そこから、首里城の写真をとる観光客を見うけますが、龍譚通りの道路の色がアスファルト色から肌色に変わる境目がそこにあることに、地元の人でも、どのぐらいの人が気づいているでしょうか。龍譚池前から首里高校前まで、400メートルほど続いています。

私は、自動車のタイヤの滑り止めぐらいにしか、思っていませんでした。

実は、琉球古来のセメント用材のサントゥーによる舗装道路です。

前回紹介した『王都首里見て歩き』によれば、サントゥーは、「サンゴ石灰岩を粉

末状に砕き、海浜にあるネナシカズラを真水に浸して糊状液を作り、それにタブの木の皮からとったタブ粉を加え、石粉を練ってセメント状にしたもです。

王国時代、これを使い、首里城の中山門(現存しない)から守礼門の間を舗装していたそうです。

現在は、それに模して、山川町(首里高校前)から当蔵町の龍譚通り(首里城の遠景スポット)まで、舗装道路を再現しています。」

首里城の遠景を楽しんだ後、道路がアスファルトからサントゥーに変わる境目を見つけてみるのもいいかも知れません。

2016年05月04日

これは使える!「王都首里見て歩き」

【「サントゥー井戸(サントゥーガー)」】(気になっていた井戸)

情報源は、またしても首里大名の従兄からだった。

「首里公民館のとある会が、首里のガイドブックを出版予定で、先行予約した、おまえも興味がありそうだから、どうだ」と従兄から、言われたことを思い出し、ゴールデンウイークも暇なので首里公民館を訪ねた。

だが、すでに発売されていていることを知り、書店で即、買うことにした。

今の首里のホットスポットである、平良町交差点のすぐ近くの「太平橋遺構」から大名町に向かう坂の途中(左)に、屋根付きで金網でしっかり囲まれ施錠された、井戸がある。

以前から気になっていたので、早速、買ったばかりの「王都首里見て歩き」で調べてみた。

「サントゥー井戸(サントゥーガー)」とは、・・・・なるほど、なぜこの井戸がしっかり保存されているか、謎が一つ解けた。

この本をもって、首里を見て歩きたくなった、とまでは言わないが、これは使える!

お薦めします。

【「王都首里見て歩き」 古都首里探訪会 編・著 新星出版 (1,500円+税)】

追 伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞南城市、玉泉洞の道向い)のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年「サキタリ洞とその隣人たちー

港川人はサキタリ洞に来たのかー」を出版しました。

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(1、2階)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中!ネットでもお買い求めいただけます。

新星出版 600円+税(チープで、ディープです。)

続きを読む

2016年03月17日

消えた琉球競馬・幻の名馬「ヒコーキ」を追って

【最後の琉球競馬(ンマスーブ)が行われた平良真地(現・首里大名町)、約300

メートルの直線道路 右側のガードレル側には、馬の水浴び所(ンマアミシグムイ)があった。】

〔消えた琉球競馬・幻の名馬「ヒコーキ」を追って〕(2016/3/5 沖縄県立博物館・美術館 文化講座 講師:梅崎晴光)

講師の梅崎は、請鉢巻き(ウチハチマキ)を頭に巻いて登壇した。

琉球競馬の騎手の請鉢巻きは、ヤマト風の前結び。これは、ヤマトの影響を強く受けたことを示していたと言う。

琉球競馬の特徴1.走り方が右前脚と右後脚、左前脚と左後脚を同時に出す「側対歩」で時速15キロ程度。特徴2.速さを競うのではなく、脚並みの美しさや正確なリズムを競った。

上下振動が少なく、横乗りで高級神女の乗り馬にもつかわれたようだ。

この琉球競馬の始まりは、中国からの冊封使の送迎や江戸上りのために使われた側対歩のできる馬の選別や調教であり、それが琉球氏族の娯楽になり、盛んになったと考えられている。

最盛期の明治時代以降には、馬を走らせながら、簪を拾い上げた言われた名騎手も現れた。

大正時代に入ると軍馬生産に向けて馬の大型のため、沖縄・宮古の在来馬は、小型だったため法律により、去勢され激減した。

そして、昭和18年の平良真地(テーラマージ:現・首里大名町)の琉球競馬を最後にその姿を消した。

しかしである。今、平良真地で琉球競馬(ンマスーブ)の復興計画があるという。

続きを読む

2016年02月21日

3万年前の航海ー徹底再現プロジェクトー

【実験公開の航路:2016年7月与那国島→西表島、2017年7月台湾→与那国島】

国立科学博物館の海部陽介は、「日本人はどこから来たのか?」の問いに、海を渡

って、北(サハリン→北海道)、西(朝鮮半島→九州)、南(台湾→沖縄)の3ルート

の仮説を立てている。

彼を中心とするプロジェクトチームは、その3ルートの中の南ルート(台湾→沖縄)の

実験航海を今年の7月から実施する予定である。

まず、2016年7月 第1回 長距離実験航海(与那国島→西表島)

次に、2017年7月 第2回 長距離実験航海(台湾→与那国島)

このプロジェクト特別説明会が、本日(2016/02/21)、沖縄県立博物館・美術館

で開催された。

3万年前の航海の再現に使用する草船は、与那国島に自生するヒメガマという植物

を材料として、4人乗りが最適という。

竹の筏では、スピードが出ずに潮の流れに負けてしまうらしい。最大の難敵は、台湾

と与那国の間を北上する黒潮海流だ。

もう一つの難敵は、資金集め、必要資金2000万円!実現にご協力を下さい。

4月12日(火)までネット上で支援金を募集中【3万年前の航海 再現 検索】

【ヒメガマという植物を材料とした4人乗りの草船】

続きを読む

2016年01月31日

山下町第一洞穴遺跡公園

山下町第一洞穴遺跡公園のことをテレビニュースで知り、見に行った。

山下町第一洞穴遺跡を訪ねるのは、十数年ぶりだと思う。遺跡は、補強のため石膏のようなもの(?)で固められ、網目状のワイヤーで覆われていた。

【那覇市山下町第一洞穴遺跡】

【遺跡の後ろの公園側からの様子】

【洞穴の入口(立ち入り禁止)】

【洞穴の中を覗いた様子】

【公園内には発見された、幼児の右の大腿骨と脛骨の一部のレプリカが展示されている】

【那覇市山下町第一から見つかった8才ほどと推定されている女の子の骨

です。およそ32,000年前のものと考えられており、日本国内で見つかっ

ている化石人骨としては最古のものです。】

日本国内最古の人骨化石が発見された遺跡が、那覇市内にあることに驚く方もいらっしゃるでしょう。

公園化さたことを機に、山下町第一洞穴遺跡を訪ねてみてはどうでしょうか。

追伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たち」になりました。

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

新星出版 600円+税(チープで、ディープです。)

山下町第一洞穴遺跡を訪ねるのは、十数年ぶりだと思う。遺跡は、補強のため石膏のようなもの(?)で固められ、網目状のワイヤーで覆われていた。

【那覇市山下町第一洞穴遺跡】

【遺跡の後ろの公園側からの様子】

【洞穴の入口(立ち入り禁止)】

【洞穴の中を覗いた様子】

【公園内には発見された、幼児の右の大腿骨と脛骨の一部のレプリカが展示されている】

【那覇市山下町第一から見つかった8才ほどと推定されている女の子の骨

です。およそ32,000年前のものと考えられており、日本国内で見つかっ

ている化石人骨としては最古のものです。】

日本国内最古の人骨化石が発見された遺跡が、那覇市内にあることに驚く方もいらっしゃるでしょう。

公園化さたことを機に、山下町第一洞穴遺跡を訪ねてみてはどうでしょうか。

追伸

教科書に載るような発見の相次ぐサキタリ洞のこと、どのぐらいご存知ですか。

国内最古の「石器と人骨のセット」出土 2011年

世界最古の「釣り針」出土 2012年

国内最古の「貝器」出土 2014年

国内最古の「埋葬人骨」出土 2014年

2018年ハイサイ人類学が、本「サキタリ洞とその隣人たち」になりました。

サキタリ洞に関心のある方は、ぜひお読みください。

最後までお読みの方は、もれなく、「日本最古の顔」にご対面いただけます。

『最古』最高!サキタリ洞

ジュンク堂(2階沖縄関係書)、球陽堂など有名書店、沖縄県立博物館・美術館【ミュージアムショップ「ゆいむい」】で好評発売中! ネットでもお買い求めいただけます。

新星出版 600円+税(チープで、ディープです。)